거의 유일한 치악산유산록… '높고 두터우나 기이한 볼거리는 없어'

‘대개 오래 있을수록 더욱 기쁘고, 보면 볼수록 시간이 부족하다. 아아, 세상의 즐거움 중에 이것과 바꿀 것이 있겠는가? 이 산이 이미 깊고 험한데 이 암자는 높고 또 고요하여 옛 책을 읽기에 적당하다. 내가 만일 항상 거처할 곳을 얻는다면 10년이라도 마다하지 않을 것이지만, 장차 열흘이 차지 않았어도 떠나갈 수 있을 것이다. 산을 올려다보고 골짜기를 내려다보매, 화창한 봄날의 사물들이 모두 유유자득悠悠自得하니, 내 어찌 깊이 사랑하여 돌아보며 서글퍼하지 않을 수 있겠는가?’ - <산문기행> 인용

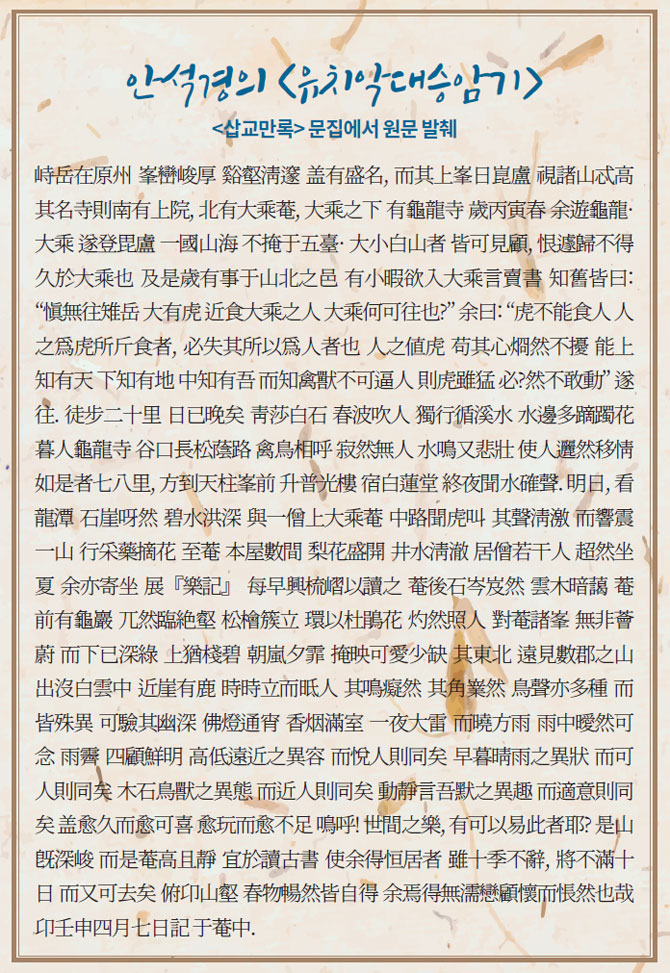

안석경安錫儆(1718~1774)은 1752년 4월 7일 치악산 대승암을 거쳐 비로봉에 올랐고, 대승암 등지에서 10일간 머무르며 <유치악대승암기>를 그의 문집 <삽교만록>에 남겼다. 윗글은 <유치악대승암기>의 마지막 부분이다. 치악산 유람기의 유일한 작품이지 않나 싶다.

그가 치악산雉嶽山(1,288m)과 처음 인연을 맺은 건 1746년 29세 때였다. 이때도 대승암을 거쳐 비로봉에 올랐다. 처음 올랐던 기억이 인상적이었는지, 공부하기 좋은 산이라고 판단해서 올랐는지는 불분명하지만 훗날 다시 찾아 대승암에서 공부를 하게 된다. 그때 남긴 기록이 바로 <유치악대승암기>다. 그는 조선 최고의 명문가에 속하는 김창흡의 문하생으로, 김창흡의 영향을 받아서 그런지 전국의 산수를 유람하면서 주로 은둔 처사생활을 즐겼다. 그의 문집 <삽교집霅橋集>과 <삽교만록霅橋漫錄>은 강원도 두메산골인 횡성 삽교霅橋에서 은거하면서 남긴 견문과 감상을 담은 기록들이다.

그의 고향은 영주 순흥이지만 아버지의 임지를 따라 홍천, 제천, 원주 등지에서 청년기를 보냈다. 아버지가 돌아가신 1752년에 삽교에서 은거생활을 시작한다. 그때 치악산을 주로 찾은 것으로 보인다. 사실 치악산은 깊고 높아 은둔하면서 공부하기엔 딱 좋은 산이다. 실제 해발은 그리 높지 않지만 주변 산들이 상대적으로 낮아 우뚝 솟아 보이고, 정상 비로봉까지 올라가는 능선이 대부분 급경사라 많은 사람들이 높이에 비해 매우 힘들어 한다.

그가 유산록 초반부에 밝힌 대로 당시엔 어느 산이나 호랑이가 서식하고 있을 때여서 깊은 치악산엔 더욱 많았을 가능성이 높다. 그가 치악산으로 가려고 하자 친구들이 만류하는 장면이 초반에 나온다.

‘부디 가지 마시게. 치악산에 큰 호랑이가 있어 근년에 대승암 사람을 잡아먹었다네. 그런데도 대승암에 갈 수 있겠는가?’

이에 그는 다음과 같이 대답한다.

‘호랑이는 사람을 먹을 수 없다네. 사람이 호랑이에게 잡아먹히는 것은 반드시 사람의 도리를 잃었기 때문일세. 사람이 호랑이를 만나더라도 그 심지가 굳어서 흔들리지 않아 위로 하늘이 있다는 것을 알고 아래로 땅이 있다는 것을 알며 그 가운데 우리가 있다는 것을 안다면 짐승이 사람에게 가까이 할 수 없다는 것을 알 수 있다네. 그러나 호랑이가 비록 사납다 해도 반드시 움츠리며 감히 움직일 수 없을 것이라네.’

책의 정수 얻는 것이 산속의 즐거움

그러면서 그는 친구들의 만류를 뿌리치고 치악산으로 떠난다. 조선 선비들의 유산록은 수없이 많이 남아 있지만 치악산 유람록은 거의 눈에 띄지 않는다. 안석경이 쓴 글 외에는 없는 듯하다. 그렇다면 그는 왜 치악산을 몇 번이나 찾았을까? 특별한 이유라도 있었을까? 그가 쓴 <삽교집>권3序 ‘치악대승암시서雉嶽大乘庵詩序’에 어느 정도 그 의도를 엿볼 수 있다.

‘(전략) 권세에서 남을 이김을 제멋대로 함이 심하면 심할수록 더욱 불쾌해지고 욕망을 함부로 부림이 심하면 심할수록 더욱 부족해지기 때문이다. 만일 9년 동안 중서부에서 권력을 멋대로 할 수 있다 해도 그것은 내가 알 바 아니다. 대개 국가 권력을 쥐고 9년 동안의 치적을 이룬다 해도, 9일 동안 산에 있는 즐거움과 바꿀 수는 없다. (중략) 아! 사람의 정신과 뜻에 보탬을 주는데다가, 책의 정수와 속뜻을 얻을 수 있다면 산속의 즐거움이 어찌 아니 크겠는가? 그렇기에 인간세상의 부귀와 구차하게 비교하고 따질 것도 없다는 사실이 분명하다. (古有慄於權。惏於利。肆克愈不快。恣欲愈不足。使得九載專擅中書府。非吾所知也。盖秉國九載之績。有不能以易九日在山之樂者矣。况乎靜讀而閒誦。緩繹而詳味。旣可以得書之精意。而觀於崇重而深濬。察於涵畜而發生。又可以益人之神志也耶。嗚乎。使之益人之神志。而得書之精意。則山中之樂。豈不大哉。有不必區區較量於人間之富貴也明矣)’ - <한국고전종합DB> 인용

그런데 그가 남긴 글 중에 알고 했는지, 실수인지 몰라도 치악산 한자가 서로 다르다. <유치악대승암기> 본문에는 ‘峙岳’으로 나오고, <치악대승암시서>에서는 ‘雉嶽’으로 나온다. 전자는 ‘우뚝 솟은 산’이고, 후자는 ‘꿩과 관련 있는 산’이란 의미다. 내용은 전혀 다르다. 어찌된 일일까.

이와 관련해서 현재까지 전하는 치악산 관련 전설을 살펴볼 필요가 있다. 꿩과 관련한 전설을 제일 먼저 기록한 책은 19세기 <범해선사문집>에 나오는 ‘자웅종기雌雄鐘記’다. 암수와 종에 관한 기록이라는 내용이다. 여기에 전하는 내용을 요약하면 다음과 같다.

‘치악산 큰 절에 불존 수좌가 법당을 배회하고 있는데, 큰 구렁이 한 마리가 꿩을 감싸고 있었다. 수좌가 지팡이로 구렁이를 풀어 꿩을 구해줬다. 그런데 그 구렁이는 화주승이었다. 그는 “꿩 한 마리로 끼니를 해결하려 했으나 그대가 막았으니 그대를 대신 먹어야겠다. 만약 종이 울리면 응보를 면할 것이다”고 말하고 사라졌다. 어둠 속에 암수 한 쌍의 꿩이 부리를 사용해서 종을 울렸다. 동틀 무렵 노인이 다시 와서 말하기를 “나는 종이 울리는 힘을 업어 얽어맸던 몸에서 벗어나 승천한다”고 했다. 해가 솟아 밝아올 무렵 금구렁이 한 마리가 남쪽 처마 아래 죽어 있어, 승려가 죽었을 때의 예를 차례 장사지냈다.’

치악산 꿩 유래는 ‘자웅종기’서부터

‘자웅종기’로부터 치악산 꿩의 전설이 시작됐다. 하지만 진위여부를 따지면 석연치 않은 부분이 있다. 꿩은 기본적으로 높이 날지 못하는 새다. 잠시 날았다 땅에 내려앉곤 한다. 둥지도 땅에 있다. 그런 ‘새가 종을 칠 수 있을까’라는 의문이 든다. 꿩 대신 까마귀로 대체하면 어느 정도 설득력은 얻을 수 있다. 아니면 또 다른 불교적인 의미가 있는지 알 수 없다.

하지만 우뚝 솟은 산으로 하면 얘기가 달라진다. 치악산을 올라가본 사람은 알 수 있지만 1,288m라는 높이에 비해 무척 힘든 산이다. 정상 비로봉에서 주변을 바라보면 전부 발아래로 내려다보인다. ‘峙岳’으로 하면 적확한 표현이다. 분명 뭔가 있지 싶다.

안석경이 치악산을 찾은 이유도 정상에 서면 다른 산이 발아래 내려다보이기 때문이지 않았을까 추측해 본다. 이건 마치 공자가 세상에 널리 알려지기 전에 별로 높지도 않은 중국 태산에 올라가서 세상이 인재를 못 알아본다고 한탄한 내용과 맥을 같이하는 듯하다. 태산도 높이가 1,500m밖에 안 되지만 주변 산들이 야트막해서 우뚝 솟아 있는 형국이다. 어쨌든 그는 남들이 찾지 않은 치악산을 수차례 찾아 은둔하기도 하고, 공부하기도 했다.

그의 동선은 구룡사에서 대승암을 거쳐 비로봉에 올라갔다고 밝히고 있다. 하지만 대승암은 지금 흔적도 없이 사라졌다. 현지 향토사학자들뿐만 아니라 유산록에 관심 있는 학자들이 대승암을 찾기 위해 수차례 방문했지만 다들 여기저기 확인장소가 다르다.

지금 등산로 중심으로 구룡사에서 비로봉으로 올라가보자. 현재 구룡사에서 비로봉 가는 등산로는 사다리병창길과 계곡길 두 갈래가 있다. 그런데 사다리병창길은 ‘바위가 벼랑같이 생겼다’는 이름 그대로 너무 험해서 당시로서는 가기 힘들었을 것으로 보인다. 지금도 나무데크로 탐방로를 조성했음에도 불구하고 아슬아슬하고 힘들게 올라가는 등산로다. 그러면 안석경은 계곡길을 따라 올라갔을 것으로 판단된다.

그는 20리를 걸어 저녁에 구룡사에 도착했다고 밝히고 있다.

‘푸른 잔디와 흰 바위가 깔려 있고, 봄 물결이 사람에게 불어온다. 혼자 개울물 옆길을 따라가는데, 물가에는 철쭉꽃이 많이 피어 있다. 골짝 어구의 긴 소나무가 길을 덮고 있다. 새들은 서로 노래 부르는데, 인적이 없어 고요하다. 물이 우는 소리가 또한 비장하며, 사람으로 하여금 깨끗이 마음을 씻어 바꾸어 준다. 천주봉 앞에 이르렀다. 보광루에 올라 백련당에서 잠을 잤다. 밤새 절구질하듯 떨어지는 물소리를 들었다.’

보광루는 지금 구룡사 불이문

그는 철쭉 핀 봄에 유람을 나섰다. 그가 지나간 보광루는 지금 구룡사의 불이문不二門이다. 보광루에 올라 백련당에서 잠을 잤다면 구룡사 부속 건물로 추정된다. 그는 이튿날 용담을 봤다. 그 용담은 지금 구룡사 바로 위 구룡소를 가리키는 것으로 보인다.

‘(용담) 바위 벼랑이 입을 벌리고 있는데 푸른 물이 넓고 깊다. 스님 한 분과 대승암에 올랐다. 가는 길에 호랑이가 우는 소리를 들었는데 그 소리가 맑고 커서 온 산이 진동했다. 가다가 약초를 캐고 꽃을 땄다. 암자에 이르니 목조건물 몇 칸인데 배꽃은 흐드러지게 피고 우물물이 맑고 투명하다. 스님 몇 분이 세사에 초탈한 듯 하안거에 들어 있다.’

용담에서 얼마 지나지 않은 곳에 대승암이 있는 듯하다. 문맥상으로도 구룡사와 대승암은 멀지 않아 보인다. 그런데도 많은 사람들이 대승암을 찾아 헤맸지만 아직 찾지 못하고 있다. 실제로 구룡계곡을 따라 올라갔다. 구룡은 구룡사의 창건전설에서 유래했다. 신라 의상이 창건한 것으로 알려진 구룡사는 원래 그 터에 9마리 용이 사는 연못이 있었다. 의상이 도술시합을 벌여 용을 물리치고 절을 창건했다고 전한다. 절 이름은 9마리의 용이 살았던 곳이라고 해서 구룡사라 했다.

구룡사에서 올라가는 길에 승려가 몇 명 기거했을 만한 절터는 도저히 찾을 수 없다. 조선 후기까지 있었던 절이 어찌 이리 흔적도 없이 사라졌을까? 공단 직원 얘기로는 비로봉 올라가는 계곡 오른쪽 투구봉과 삼봉 사이에 널찍한 평지가 나오며 햇볕이 잘 드는 양지가 있다고 말한다. 실제로 그 봉우리 사이엔 절터가 있음직했다. 다른 관계자는 그곳에 있었던 절은 은선암이라고 말했다. 투구봉과 삼봉으로 가기엔 시간이 넉넉지 않다. 비로봉만 갔다 내려오기에도 하루가 빠듯한 시간이다. 안석경은 대승암의 주변 상황에 대해 개략적으로 설명하고 있다.

‘암자 뒤에는 바위 봉우리가 우뚝 솟았는데 구름 덮인 나무가 어두침침하고 가물가물하다. 암자 앞에는 거북바위가 있어서, 우뚝하게 절벽에 임해 있다. 소나무와 회나무가 빽빽하게 서 있고, 두견화가 빙 둘러 피어 사람을 환하게 비춘다. (중략) 동북쪽은 멀리 서너 고을의 산들이 흰구름 속에서 나타났다 사라졌다 한다. 가까이 있는 벼랑에는 사슴이 있어 때때로 멈추어 서서는 사람을 물끄러미 바라보는 듯하다. 그 울음소리는 어리숙하고 그 뿔은 높다. 새 울음소리도 여러 종류인데 제각기 특이하다. 이곳이 으슥하고 깊은 곳임을 알 수 있다.’

거북바위는 지금 구룡사 입구 아래쪽에 있다. 위치상으로 그 거북바위는 아닌 듯하다. 거북바위같이 생긴 바위는 현재 사다리병창 주변에 기이한 바위들이 많아 오히려 그쪽이 아닌가 싶다. 하지만 사다리병창 주변은 절이 있을 만한 평지가 없다. 계곡 주변으로는 결론적으로 은선암 쪽이 제일 유력한 것으로 판단된다.

안석경은 대승암에 머물면서 비로봉에 올라갔다고 하면서도 비로봉에 대한 설명은 전혀 없다. 그는 오로지 대승암에 머물면서, 아니 산 속에 묻혀 자연과 함께하는 삶을 즐긴 듯하다. 그는 말 그대로 은둔 처사였다.

그는 치악산에 대한 감상을 <유치악대승암기>가 아닌 <삽교만록> ‘임거대승암시서臨去巨大乘菴詩序’에 남기고 있다.

‘아! 이 산은 높고 두터우며 푸르고 무성한 것이 있다. 그러나 따로 수석이 뛰어나고 매우 기이한 볼거리는 없다. 이 암자는 맑고 그윽하며 높고도 먼 것이 있다. 그러나 강과 바다의 아득하게 이어지는 정취를 더할 수 없으니 한 번 보고 떠나는 것은 괜찮다. 그런데 10일의 낮과 9일의 밤을 돌아보건데, 더욱 즐겼으면서도 더욱 만족을 모르는 것은 왜일까? 아마도 욕심이 움직이고 감정이 격해지면 바름을 얻지 못하는 것 때문일 것이다.’

/ 박정원 편집장 jungwon@chosun.com

조선일보 편집부 기자 역임.

<신이 된 인간들> <옛길의 유혹, 역사를 탐하다> <내가 걷는 이유> 저자