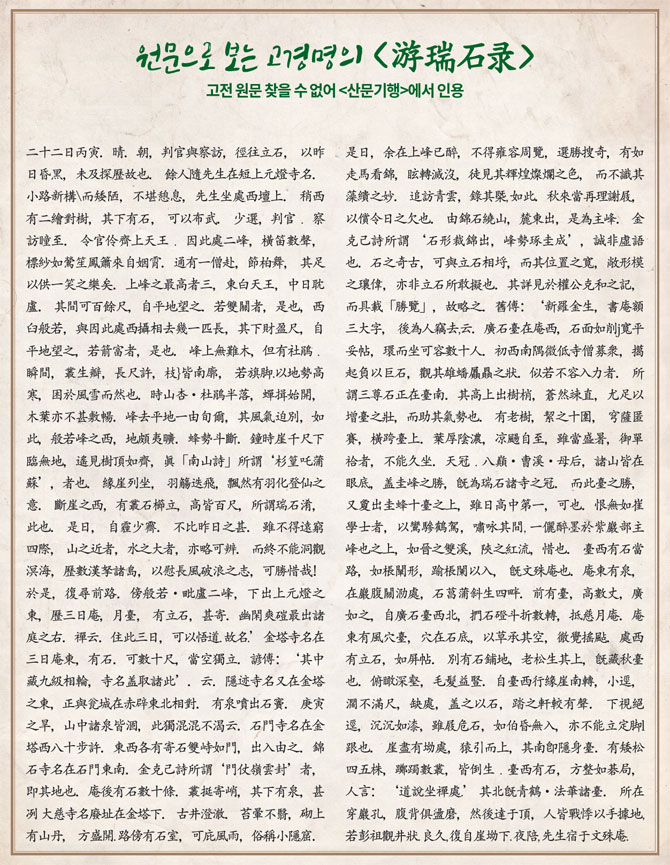

절경에 취해 이리저리 유람… 4박5일 머물며 절·자연 상세히 묘사

‘상봉上峰에 가장 높은 봉우리가 셋 있었는데 동쪽에 있는 것은 천왕봉이요, 가운데 있는 것은 비로봉인데, 그 사이가 100여 척이 된다. 평지에 서서 바라보면 대궐문과 비슷한 것이 이것이요, 서쪽에 있는 것은 반야봉인데 비로봉과 더불어 두 정상의 거리가 거의 포목 한 필의 길이가 된다. 그 아래는 겨우 일척 남짓 됐으니 평지에서 바라보면 화살촉과 같다. 정상에는 잡목이 없고 다만 진달래 철쭉이 바위틈에서 소복하게 나와 길이는 일척가량 되고 가지는 모두 남쪽으로 쏠려 깃발과 비슷했다. 그 지형이 높고 기후가 차갑기 때문에 풍설에 시달려 그렇게 된 것이다.’

고경명의 <유서석록>에 나오는 무등산無等山(1,187m) 정상 부위에 대한 설명이다. 무등산 정상은 군사보호구역으로 일반인 접근이 통제되어 있다. 바로 그 아래 서석대와 입석대까지 현재 출입이 가능하다.

무등산은 세계에서 가장 높은 곳에 있는 주상절리로 유명하다. 무등산 주상절리 중 입석대와 서석대는 이미 천연기념물 제465호로 지정돼 국가문화재로 보호받고 있으며, 11월부터는 규봉 주상절리와 지공너덜이 국가지정문화재 명승으로 지정된다. 지난 4월 유네스코로부터 세계지질공원으로 확정된 데 이어 무등산의 지리·경관적 가치를 더욱 인정받는 계기가 됐다. 세계지질공원은 제주도, 청송에 이어 국내 세 번째.

국가지정문화재 명승으로 지정된 규봉은 무등산 주상절리 중 가장 규모가 크고 경관적 가치는 더욱 뛰어나다. 입석대·서석대와 더불어 일찌감치 천연기념물로 지정돼야 할 문화재였다. 특히 하늘과 맞닿을 듯 깎아지른 100여 개의 돌기둥 사이로 자라는 울창한 수림과 규봉암이 잘 어울려 한 폭의 동양화를 보는 듯하다.

<신증동국여지승람>에도 ‘규봉에는 열 개의 대臺가 있는데, 송하送下·광석廣石·풍혈風穴·장추藏秋·청학靑鶴·송광松廣·능엄楞嚴·법화法華·설법說法·은신隱身이라고 이름한다’고 돼 있다. 고려 말 문신 김극기의 시에도 ‘이상한 모양이라 이름을 붙이기 어렵더니, 올라와 보니 만상萬像이 공평하구나. 돌 모양은 비단으로 말아낸 듯하고 봉우리 형세는 옥을 다듬어 이룬 듯하다. 명승을 밝으니 속세의 자취가 막히고, 그윽한 곳에 사니 진리에 대한 정서가 더해지누나. 어떻게 속세의 인연을 끊을까. 가부跏趺하고 앉아 무생無生을 배우노라’고 노래했을 정도다.

지공너덜은 주상절리가 오랜 세월 풍화작용에 의해 깨어져 산능선을 타고 모인 산물로, 특이한 지형경관을 이루며, 인도 승려인 지공대사가 이곳에서 석실石室을 만들고 좌선 수도하면서 그 법력으로 억만 개의 돌을 깔았다는 유래가 전해온다.

이와 같이 무등산은 이미 삼국시대부터 인정받은 명산이었다. 통일신라는 무등산을 소사 무진악으로 지정하고 국가에서 산신제를 지냈다.

규봉·지공너덜 국가지정문화재 명승 지정

그 무등산을 문신으로서 임진왜란 때 의병대장을 지낸 고경명高敬命(1533~1592)이 올라 거의 최초의 유산록을 남겼다. 시와 기록을 남긴 선비들은 있으나 유산록으로서는 가장 이른 편이다. 그는 42세 되던 해인 1574년 4월 20일부터 24일까지 4박5일간 무등산을 누비고 적벽과 소쇄원~식영정~환벽당까지 둘러본 뒤 유람을 끝냈다. 그의 유람코스는 취백루~증심사~사인암~증각사~중령中嶺~냉천정~입석대~불사의사~염불암~덕산너덜~지공너덜~상원등~정상 삼봉~서석대~삼일암~금탑사~은적사~석문사~금석사~대자사~규봉암~광석대~문수암~풍혈대~은신대~영신골~창랑천~적벽~소쇄원~식영정~환벽당으로 이어진다.

그는 취백루翠栢樓에서 임훈 일행을 만나 출발한다. 취백루는 누대 앞에 오래 묵은 측백나무 두 그루가 있어 이름이 붙여졌다. 지금 증심사 입구 누각이다. 당시 정확한 위치는 알 수 없지만 ‘취백루’라는 글자가 눈에 들어온다.

‘석양에 입석암에 닿으니 양사기楊士奇의 시에 이른바 십육봉장사라는 곳이 바로 여기로구나 싶다. 암자 뒤에는 괴석이 곧추서서 죽 늘어서 있어서 마치 봄에 죽순이 다투어 머리를 내미는 듯도 하며, 희디희어서 마치 연꽃이 처음 필 때와 같다. 멀리서 바라보면 마치 높은 관모를 쓰고 몸이 큰 귀인이 단정하게 홀笏을 쥐고 공손히 읍하는 모습 같기도 하다. 가까이 가서 보면 마치 철옹성과도 같은 튼튼한 요새에 일만의 병사가 숨어 있는 듯하다. 그 가운데 하나는 아무런 의지 없이 홀로 솟아서 형세가 더욱 홀로 빼어나니, 마치 세속을 떠난 선비가 무리를 벗어나 홀로 초연한 모습 같기도 하다. (중략) 입석암은 입석대의 한가운데 자리 잡아 있다. 우러러보면 위태로운 바위가 높이 솟아서 곧 떨어져 눌러버리지 않을까 해서, 두려워서 머물러 있기가 불안하기 그지없다. 바위 밑에 샘이 있어 모두 두 곳인데, 하나는 암자의 동쪽에 있다. 하나는 서쪽에 있다. 아무리 큰 가뭄에도 줄지 않는다 하니 이 또한 신기한 일이다.’

고경명은 취백루에서 출발해 곧바로 중령으로 향한다. 지금의 증심사 등산로와 크게 다르지 않은 듯하다. 중령은 가운데 고갯길인데, 지금의 중머리재(617m)로 추정된다. 장불재와 중봉이 저만치 앞에 보인다. 이어 냉천정에 도착한다. 냉천정은 ‘광주천 발원지’라는 이정표가 지금 그 앞에 세워져 있다. ‘샘물은 나무 밑 돌 틈에서 솟아난다. 그 찬맛은 도솔천에 미치지 못하나 단맛은 그보다 더한 듯싶다. 때마침 모두 목이 말라 서로 서둘러 콩가루를 타먹으니 금장옥례도 이보다 더 좋을 수는 있으랴 싶다’고 표현하고 있다. 냉천정 물이 그만큼 좋았다는 의미이나 지금은 그냥 흘러가는 조그만 샘물일 뿐이다. 광주천 발원지라면 조금 더 의미를 부여해서 관리할 수도 있으련만 방치된 것이 아쉽다.

냉천은 광주천 발원지로 현존

당시에도 ‘입석대’라는 명칭이 그대로 있었던 듯하다. 그 사이에 마르지 않은 샘을 가진 입석암이라는 암자도 나타내고 있다. 동행한 무등산국립공원사무소 탐방시설과 정병열씨가 입석대 출입통제 구역 안을 가리키며 “저 안에 우물이 있는데 항상 물이 고여 있다”고 말한다. <신증동국여지승람>에 ‘이 산 서쪽 양지바른 언덕에 돌기둥 수십 개가 즐비하게 서 있는데 높이가 백 척이나 된다. 산 이름 서석瑞石은 이로 말미암은 것이다. 날이 가물다가 비가 오려고 할 때나 오랫동안 비가 오다가 개려고 할 때에는 산이 우는데 수십 리까지 들린다’고 기록하고 있다.

서석이란 명칭은 주상절리에서 비롯됐다. 서석대·입석대·규봉 등 직립형 돌무더기가 곳곳에 흩어져 있는 형상을 선돌이라 한다. 그 뜻을 취해 ‘입立’이라 하고, 음을 취해 ‘서瑞’라 했다고 한다. 그래서 서석이란 명칭이 나왔고, 고려 이후로 무등산을 서석산이라 불렀던 듯하다. 통일신라가 소사로 지정할 때는 무진악이었다. 또한 무진주를 광주로 고쳐 부른 것은 940년 즈음. 광주로 바뀌면서 무진악이 서석산과 함께 사용한 것으로 추정된다.

고경명은 입석암에서 불사의사로, 다시 염불암으로, 삼일암으로, 금탑사로, 은적사로 가는 곳마다 절을 찾아 묵었다. 여느 유산록과는 매우 다른 특징을 여기서 찾을 수 있다. 다른 유산록은 묵었던 절만 간단히 언급하고 주변 사찰에 대해서 아예 언급을 안 하는 경향이 강하지만, 고경명은 유독 절을 일일이 나열하고 있다.

동행한 정병열씨는 “과거엔 무등산에 절이 500개나 됐다고 전한다”고 보충 설명했다. “8만9,000 암자설도 있다”고 덧붙였다. 그 정도까지야 되겠냐만 그만큼 많았다고 한다. 그 많던 절도 지금은 무등산 전체에서 불과 손가락으로 꼽을 정도만 남아 있을 뿐이다.

일행은 장불재를 거쳐 바로 입석대로 올라간다. 그런데 장불재에 대해선 일언반구도 없다. 당시엔 지금과 같이 유명하지 않았던 듯하다. 하지만 그 지명에 대해선 궁금증을 갖게 한다. <신증동국여지승람>에서는 ‘長佛’로, <대동지지>에서는 ‘獐佛’로 표기하고 있다. 오기라면 논란의 여지가 없지만 오기가 아니라면 전혀 다른 뜻이다. ‘長佛’은 으뜸 되는 부처가 있거나 항상 부처가 있다는 뜻이 되고, ‘獐佛’은 노루목같이 길이 좁아지면서 왕성한 기운을 가진 장소를 이른다. 일종의 긴골이나 장골과 같은 의미다. 그렇다면 두 가지 다 의미가 통한다. 과거 장불재와 정상 천왕봉 사이엔 고경명이 언급한 절만 하더라도 지금 무등산 전체의 절보다 많다. 또 장불재는 화순 동복에서 광주로 넘어오는 고갯길로서 수많은 사람들이 넘나들었던 좁은 길이었다. 지금 장불재는 바람도 많고 가을에는 억새 장관으로 많은 사람들이 즐겨 찾는다.

고경명은 염불암에서 하룻밤 유숙했다. 염불암은 지금 흔적조차 찾을 수 없고 대략 석불암으로 추정한다. 암자 동쪽에 지공너덜이 있어 위치상 비슷하다.

그는 다음날 상원등으로 올라 상원암에 간다. 그리고 정상 상봉으로 향한다. 그 상봉이 맨 앞부분에 언급한 문구다. 지금도 정상 봉우리는 세 개다. 천왕봉, 비로봉(지왕봉), 반야봉(인왕봉)을 천지인으로 부른다. 지금은 서석대까지만 출입이 가능하고, 정상 세 봉우리는 통제구역이다. 고경명의 코스를 따라 서석대로 내려간다.

비단을 마름질해서 암석 만든 규봉

‘반야봉 절벽에 올라 줄지어 앉아서 우상羽觴(=술잔)을 날리듯 주고받으니 훌쩍 우화동선 하고픈 마음이 생겼다. 단애의 서쪽에 총석이 빗살처럼 늘어서 있는데 높이가 모두 100척씩 된다. 이른바 서석이 이것이다.’

이어 그는 ‘사흘간 머무르면 도를 깨칠 수 있어 명명했다’는 삼일암과 김극기의 시에 ‘절문이 영운嶺雲의 봉토를 호위하고 있네’라고 노래한 금석사 등 여러 절을 거치며 그 절경에 감탄을 금치 못한다. 그 절경은 규봉에 이르러 절정에 달한다.

‘금석사로부터 산을 휘감아 기슭 동쪽으로 나오니 곧 규봉圭峰이다. 김극기의 비단을 마름질해서 암석 모양 만들었고, 홀을 쪼아 봉우리의 기세를 이루었다는 시구가 정말로 헛말이 아니었다. 돌의 기이하고 오래됨이 입석과 대등하지만, 그 자리의 넓고 높음과 모양의 빼어남과 훌륭함은 역시 입석이 감히 흉내 낼 바가 아니었다. 규봉에 대한 상세한 설명은 권극화의 기록에 보이고 <동국여지승람>에 모두 실려 있으니 여기서는 대략 말했다. 예부터 신라의 김생이 암자의 편액에 세 글자를 크게 썼는데 훗날 어떤 사람이 훔쳐갔다는 말이 전한다.’

이어 광석대廣石臺에 대한 묘사가 뒤따른다. 신선한 바람이 저절로 불어 한창 무더위에도 한두 겹의 옷을 걸친 자라도 오래 앉아 있을 수 없다고 한다. 아마 풍혈이 주변에 있을 듯하다. 자월암 동쪽에 풍혈대가 있다고 하나 규봉 주상절리가 워낙 많아 찾을 수 없을 지경이다. 하지만 충분히 있을 가능성은 높다.

고경명은 절경에 취해서인지, 분위기에 취해서인지 정상 부근 암자를 왔다 갔다 하며 정상도 오르락내리락 하는 듯하다. 정확한 동선을 파악할 수 없을 정도다. 단지 주상절리 기암괴석과 사찰은 자세히 묘사하고 있다.

‘장추대에서 서쪽으로 가서 절벽을 기어올라 남쪽으로 돌면 오솔길이 나오는데 폭이 한 척도 되지 않는다. 어그러진 곳은 돌로 덮어서 그곳을 밟으면 삐걱거리는 소리가 난다. 끊어진 산비탈을 내려다보면 칠흑처럼 깊디깊어 비록 백혼무인처럼 아스라한 바위를 밟고 설 수 있다고 하더라도, 역시 당장에 발꿈치를 고정시킬 수 없다. 절벽이 끝나면 움푹 파인 곳이 나와 원숭이처럼 줄을 끌며 올라가니, 그 남쪽은 은신대이다. 은신대 서쪽에 바둑판처럼 네모지고 가지런한 돌이 있는데, 사람들이 도선이 좌선했던 곳이라고 한다. 그 북쪽은 청학대·법화대 등 여러 대가 널려 있다. 바위 구멍을 뚫고 지나가노라니, 배와 등이 모두 암벽에 부딪치고 문질러진 뒤에야 정상에 도달했다. 사람들이 모두 벌벌 떨며 손으로 땅을 짚는 것이 팽조彭祖가 우물을 들여다보는 모습 같았다.’

지금은 수월하게 오르내릴 수 있을 것 같은 정상 길이지만 당시엔 지금보다 훨씬 더 주상절리가 많았던 듯하다. 정상이 통제된 이후 천왕봉 주상절리를 폭파시켜 없애고 군사시설을 건립하느라 높이 4m가 내려앉았다는 사실은 이미 널리 알려져 있다. 서석대 전망대에는 과거 주상절리가 있던 천왕봉 모습을 보여 주고 있다.

하지만 고경명이 무등산의 절경에 흠뻑 취해 이리저리 옮겨가며 즐기는 모습은 상상만 해도 눈에 선하다. 누군가는 말한다. ‘산이 아름다운 것은 거기에 오솔길이 있기 때문이고, 사람이 아름다운 것은 거기에 의로움이 있기 때문이다.’ 산에 오솔길이 있어, 그 길로 사람이 다니면 이 이상 더 아름다운 것이 있을까 싶다.

박정원 편집장 jungwon@chosun.com

조선일보 편집부 기자 역임.

<신이 된 인간들> <옛길의 유혹, 역사를 탐하다> <내가 걷는 이유> 저자