鐵이 빚은 산과 대자연의 참모습

철은 지하세계에서 전생의 모든 기억을 지닌 채 잠자고 있다. 그들은 어느 순간 인간에 의해 잠에서 깨어져 제련되고 다듬어져 인간이 만든 틀 속에 갇혀 비바람을 맞아가며 모진 세월을 살아가고, 이어 서서히 죽어가면서 그들이 가지고 있던 전생의 기억을 자신의 몸을 부식시켜 가며 세상 밖으로 토해 낸다. 또한 그들 앞에 놓인 현생의 광경을 그들의 가슴속에 담으며 사라져간다. 이생에 그 기억을 또다시 토해내기 위해.

나는 단지 그 철들이 기억을 뿜어내는 그 순간을 사진으로 담담히 담아내는 작업을 할 뿐이다. 그런 변해 가는 의도되지 않은 그림을 본 찰나의 순간 연상되는 것이 있으면 나는 항상 주머니 속에 있는 핸드폰이나 가방 속의 작은 카메라로 사진을 찍어 남겨둔다.

매일같이 동네를 산책하거나 또는 지방 출장 중 주위를 돌아보면 많은 물체들이 하루하루 새로운 형태로 변해 가며 멋진 그림을 만들어간다. 한동안 그 그림들을 바라보면 그것들이 살아나서 내 주위를 돌아다니고 말을 건넨다. 그 그림들은 대자연 속의 동물도 되고 나무도 되고 산도 되고 추상화도 된다.

관심을 갖고 사물을 바라보면 그 속에서 세월의 흔적을 찾게 되고 또 다른 세상을 발견하게 된다. 그것은 어느 누구도 의도하지 않은 그런 그림들이다.

어느 해 10월 중순 가봤던 정선 민둥산을 생각나게 하는 사진이다. 양철판에 페인트가 묻어 있고, 그 주위 녹이 슨 모습이 흐드러지게 패인 억새가 온 산을 뒤덮고 나무 한 그루 없는 민둥산과 너무나 닮아 보인다.

철판으로 세워 놓은 재활용자원센터의 담장. 돌출된 철판 양쪽으로 녹이 슨 모습이 뭉게구름 피어오른 어느 산릉이 호수에 비친 듯하다.

하얀 소형 트럭 적재함의 문짝. 녹슨 문짝의 접합 부위에 더 이상 녹슬지 말라고 하얀 페인트를 많이 칠했는지 원 부위는 녹물이 흘러내려 붉게 물들었다. 이 사진을 보는 순간 어느 여름날 땀을 뻘뻘 흘리며 오후 늦게 올라가 바라본 태백산의 고사목 위에 걸린 석양이 생각났다.

빨간 페인트가 칠해진 대문에 페인트가 들고 일어나고, 들고 일어난 부위 끝에 여름의 강한 햇빛이 비춰 마치 만년설산이 보이는 듯하다. 빨간 페인트 자체가 가을단풍이 벌겋게 물들은 홍산紅山 같다.

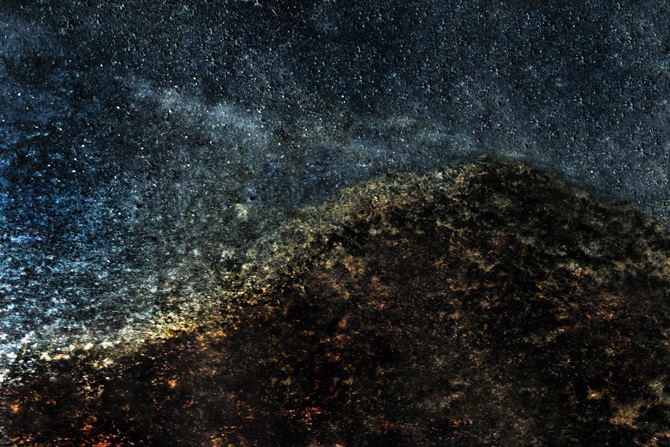

파란 철 대문의 밑은 녹슬고 페인트가 모래바람에 벗겨지고 그 위에 티끌이 묻은 것이 친구들과 땀 흘리며 산행하다 정상 밑에서 비박하며 술 한 잔과 함께 우정을 나누다가 잠시 텐트 밖으로 나왔을 때 바라본 밤하늘 같다. 쏟아질 듯 수많은 별들과 기다란 은하수-, 그 벅찬 감동이 이 녹슨 장면에서 다시 내 가슴을 휩쓸고 지나갔다.

파란 철제 약품통 뚜껑 부위에 흘러내린 약품이 비바람에 흩어지며 얼룩이 생긴 것이 마치 별이 빛나는 밤의 아이거 북벽 같아 보인다.