감동산행기

주말을 맞아 북한산을 찾아 나섰다. 오늘은 서울건축사등산동호회에서 북한산 숨은벽 코스로 정기 산행을 하는 날이다. 10월 20일부터 한 달간 고양시 소재 스타필드에서 북한산 초대전을 갖기로 되어 있어 북한산 이곳저곳을 다시 그리는 중인데 북한산 숨은벽을 그리려고 마음먹고 있던 터라 그림을 그리며 회원들도 만날 수 있는 기회가 된 것 같았다. 전날 총무에게 전화를 걸어 먼저 올라가 그림을 그리고 있겠다고 했다.

조금 빨리 올라가서 그림을 그리려고 일찍 길을 나섰다. 구파발역에서 704번 버스를 타고 효자2동 정류소에 내려 탐방로를 따라 산길로 들어섰다. 오전 8시 18분 밤골 공원지킴터를 들어서면서 이정표를 보니 백운대까지 4.3km로 쓰여 있었다. 옛날 말로 하면 십리길이다. 어릴 적에는 10리라고 하면 퍽 먼 거리로 느껴졌었다.

전에도 숨은벽 코스를 여러 차례 올랐지만 모두 사기막골에서 출발했었다. 길 주변의 무성해진 숲이 이제는 진녹색을 띠어가며 칙칙해지고 있었다. 주변에서 밤꽃 냄새가 났다. 예전부터 밤이 많아서 밤골이라는 명칭이 붙여졌을 것 같았다. 저 앞쪽에 싸리꽃도 보였다. 그 꽃은 짙은 녹색으로 자란 나뭇잎 사이에서 늦게 피어 나는데 작은 꽃송이에 흰색과 보랏빛이 어우러져 여리고 청초한 느낌이 든다.

완만한 길을 가다 개울을 건너고 조금씩 경사가 급해지기 시작했다. 숲길을 걷자니 큰 화판이 거추장스러웠다. 나뭇가지에 걸리기도 하고 돌부리에 부딪히기도 했다. 더운 여름철이라 화판을 갖고 이동하는 것이 부담스러웠다. 벌써 셔츠가 땀에 흥건히 젖어 있었다. 깔따구가 땀 냄새를 맡고 계속 따라붙었다. 기온이 빠르게 오르고 있었다.

산을 오른다는 건 힘든 과정이다. 하지만 그냥 묵묵히 한발 한발 걷다 보면 목적지에 도달하게 된다. 더운 여름철에도 주말이 되면 많은 사람들이 산을 오른다. 시야가 트이는 산 위에서 조망을 감상하며 속세의 일들을 잊고 대자연과 동화되는 시간을 가질 수 있는 귀한 순간이다.

앞으로 나아갈수록 점차 경사가 더 가팔라지고 있었다. 오르다 보니 숲 사이에서 우측으로 북한산 정상부가 보였다. 특유의 빼어난 경관이 다시 눈앞에 펼쳐보였다. 오늘은 그 모습을 그리러 가는 길이다. 아침의 역광 햇살에 더 깊이 있게 보였다.

앞쪽 산기슭 경사 구간을 오르다 사기막골에서 오르는 길과 만나는 지점에 도착했다. 남녀 일행이 쉬고 있었다. 거기서 정상부로 가다 보니 숨은벽 앞쪽에 큰 봉우리가 보였다. 바위 경사가 급해서 화판을 든 채 넘기가 쉽지 않을 것 같았다. 잠시 후 그 바위 경사면을 오르기 시작했다. 매우 가팔라서 거동하기가 어려웠다. 큰 화판을 갖고 바위를 오르며 거동하자니 제약이 많았다. 전에 지나던 길이 아닌 것 같았다. 우회로가 있을 것 같았다.

힘겹게 바위경사면을 올라 데크 계단 길을 걸어가다 우측 바위틈으로 올라섰다. 거동이 어려운 차에 위쪽에서 소리가 나서 좀 도와달라고 하니 그곳에 있던 그분이 내려다보며 화판을 받아 주었다. 화판을 잡았던 손이 자유로워져 바위 모서리를 잡고 오를 수 있었다. 바위 위로 올라서 인사를 하고 그 일행의 사진을 찍어 주었다. 돌아보니 숨은벽 쪽 시야가 훤히 트여 보였다. 전에도 거기서 숨은벽을 그린 적이 있다. 바로 뒤에 해골바위가 놓여 있었다.

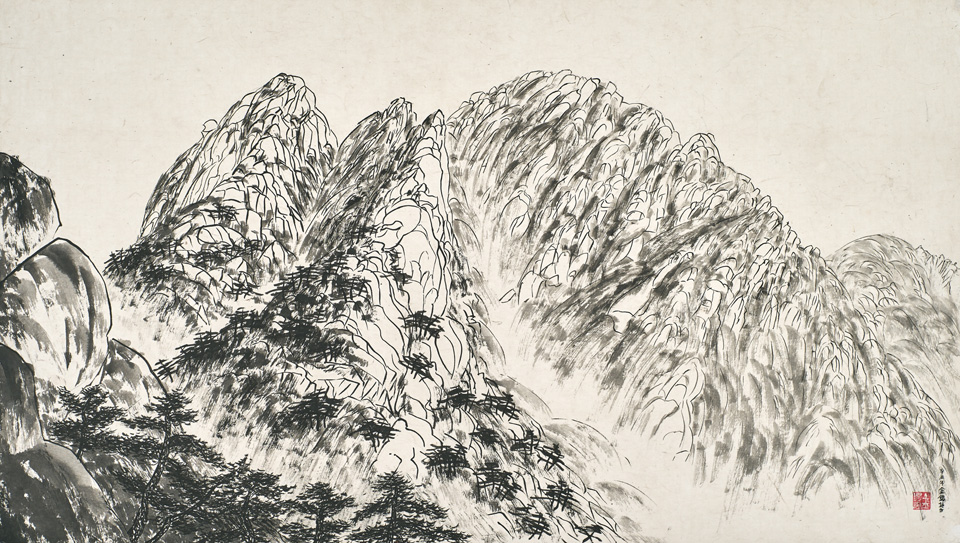

바로 앞쪽에 펼쳐 보이는 숨은벽 주변 풍광이 황홀하게 느껴졌다. 혹자는 북한산에서 가장 경치가 좋은 비경이라고 했다. 숨은벽은 인수봉과 백운대 사이에 있다. 사이에 끼어 숨은 듯이 있다고 해서 그리 이름이 붙여졌다. 그 명칭은 눈에 잘 띄지 않는다는 뜻이지만 숨어 있는 비경의 의미로도 다가온다.

큰 화판에 한지 전지를 붙이며 그릴 준비를 했다. 종이가 얇아서 펄럭거렸다. 자세를 갖추고 그림을 그리기 시작했다. 바위 위라 내리쬐는 땡볕을 피할 수 없었다. 그래도 시야가 중요하니 다른 방도가 없었다. 집중하면서 숨은벽 특유의 조형감을 담아보려고 신경을 썼다. 숨은벽은 소라 고동 같은 모습을 띠고 있어서 특유의 형상미가 느껴진다.

지나는 사람들이 나에게 그리고 있는 모습을 찍어도 되느냐고 불어보았다. “뙤약볕에서 그리는 것이 고생스럽겠다”며 위로의 말을 건네는 사람도 있었다. 나는 그동안 현장 그림만을 고집해 와서 그림도구를 챙겨 메고 산에 오르는 것을 자연스럽게 여기고 있다. 물론 무더운 여름철에 그늘 없는 땡볕에 앉아 그림을 그리는 것이 힘든 일이기는 하다. 하지만 건강을 해칠 정도의 무리를 하지 않는다면 힘든 것을 감내할 각오를 하고 있다.

나는 평소 ‘시간은 고통을 기억하지 않는다’는 생각을 갖고 있다. 마라톤 풀코스를 완주할 때도 마의 구간을 지날 때 한발 한발 나가기가 고통이었지만 끝 마친 뒤 조금 쉬고 나니 금세 회복되었다. 그런데 힘들다고 중간에 포기했으면 완주의 기억을 가질 수 없었을 것이다. 힘든 시간이나 힘이 들지 않는 시간이나 시간이 흘러가기는 마찬가지이다. 뭐든지 한 만큼 성과가 따르기 마련일 것이다.

다른 일행이 다가와 나에게 토마토를 주었다. 몇 개만 달라고 했는데 비닐봉투째로 주었다. 내가 배낭에 넣으려 하자 차가울 때 먹으라고 했다. 한참 후 암벽 등반을 하는 사람 네 명이 준비를 한 후 바로 앞 바위 위로 로프를 걸고 올라갔다. 한동안 집중해 그리다 중간 중간 점검하면서 간식과 물을 마셨다.

벌써 정오가 가까워졌는데 회원 일행이 오지 않았다. 잠시 후 11시 58분 저 앞 봉우리에서 나를 보고 부르는 소리가 들렸다. 회원 일행이었다. 이곳을 지나쳐서 앞 봉우리에 올라 있었다. 그곳이 원래 주등산로로 연결되는 곳이라 여기를 거치지 않고 올라간 것이다. 반갑게 손을 흔들며 인사를 나누었다. 사진을 서로 찍어 주기도 했다. 잠시 후 일행이 넘어갔는지 소리가 들리지 않았다.

김밥을 먹고 계속 그림을 그려나갔다. 간간이 지나던 사람들이 나에게 내 모습을 찍어도 되느냐며 말을 건넸다. 그것이 적막한 사이사이에 말벗이 되었다. 앞서 간 일행이 어디쯤 있는지 궁금해지기도 했다. 아무래도 전지에 그리느라 시간이 많이 결려서 오늘은 합류하기가 어려울 것 같았다. 땡볕에 있자니 물이 자주 당겼다. 그래도 머무는 동안 고갈되지 않게 하려고 조금씩 나눠 마셨다. 한낮이 되어 햇볕이 더 강렬해졌다. 먹물이 금세 말랐다.

집중해 그려 나가다가 화판을 바위에 기대 세운 후 점검한 다음 마무리를 했다. 2시 15분 도구를 챙기고 앞바위 봉우리에 올랐다. 쇠 난간 구간에서 앞서 가던 분이 난간을 넘을 때 화판을 들어주었다. 봉우리에 올라 숨은벽 쪽을 바라보니 구도가 조금 달라보였다. 조금 전 머물던 자리에서 보는 모습이 더 나아보였다. 내가 있던 곳을 내려다보니 해골바위 형상이 뚜렷이 보였다.

거기서 숨은벽 능선을 향해 다시 바위 봉우리를 넘어섰다. 앞서가던 일행이 바위 표면에서 자란 작은 꽃을 보면서 어떻게 자랐는지 신비롭다고 했다.

백운대 거쳐 우이동으로 하산

숲을 지나 숨은벽 앞 바위 능선을 지나는 길이 마치 절벽 벼랑 위처럼 아스라이 느껴졌다. 잠시 후 숨은벽 앞에 당도했다. 위를 보니 높다란 암벽이 깎아지른 듯 치솟아 있었다. 전에 그 암벽을 올랐던 때가 생각났다. 벌써 세월이 많이 흘렀다. 아까는 오르는 사람들이 보였는데 지금은 아무도 보이지 않았다. 통제소 사람도 보이지 않았다. 숨은벽 밑뿌리로 가까이 다가가 지난날을 생각하며 올려다보았다. 언제 다시 오를 수 있을까 하는 생각도 해보았다. 옆 표지판에는 여기가 만경대, 염초봉 리지와 더불어 북한산의 3대 리지 코스라고 쓰여 있다.

거기서 안부로 내려선 다음 다시 백운대를 향해 올랐다. 긴 구간에 경사가 급한 너덜바위길이라 여름철에는 땀을 많이 흘리게 된다. 조금 오르다 약수를 한 그릇 가득 받아 마셨다. 다시 오르다 보니 좌측 숨은벽에서 소리가 들려 올려다보았다. 하늘이 맑게 보였다. 남녀 등반객이 로프를 타고 내려오고 있었다.

맨 위쪽을 지나다 보니 호랑이굴이 보였다. 계단 길에서 인수봉과 백운대 사이로 올라섰다. 다시 백운대를 한참 돌아가서 위문에서 올라오는 길에 들어섰다. 백운대를 오르는 길의 경사가 급해서 화판을 갖고 거동하기가 어려웠다.

오후 3시 40분 백운대에 올랐다. 사람들이 사진 촬영을 하려고 줄을 서 있었다. 순서를 기다려 사진을 찍고 만경대가 잘 보이는 지점으로 내려와 자리를 잡고 다시 작은 그림을 그리기 시작했다. 이번에도 지나는 사람마다 사진을 찍어도 되느냐고 물어보았다.

그림을 다 그리고 짐을 챙겨 내려섰다. 위문에서 백운산장과 깔딱고개를 거쳐 오후 7시 백운대2공원지킴터로 내려섰다. 백 총무와 통화하면서 물으니 일행은 4시 반경 내려왔다고 했다. 편의점에 들러 갈증을 풀고 귀가했다.

본 기사는 월간산 10월호에 수록된 기사입니다.